最新記事

迫りくるパンデミック

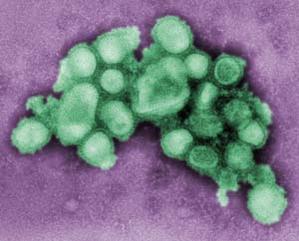

感染症の新たな脅威が 人類に襲いかかる

ニューストピックス

中国が隠す鳥インフルエンザの真実

鳥インフルエンザの犠牲者の存在を認めない中国当局。隠蔽体質を改めなければ被害はさらに広がる

遅れた対策 中国当局は鳥インフルエンザの発生地域の封鎖にようやく乗り出した(広東省) China Photo-Reuters

昨年秋、専門家の多くはSARS(重症急性呼吸器症候群)の再流行を恐れていた。だが、WHO(世界保健機関)のインフルエンザ対策チームを率いるクラウス・シュテールが心配していたのは、鳥インフルエンザだった。

獣医でもあるシュテールは、動物から人へと、種の壁を超えるウイルスに昔から関心があった。たとえば、「H5N1型」の鳥インフルエンザウイルスは97年、香港で6人の命を奪っている。その殺人ウイルスが昨年、戻ってきた。

死亡率の低い鳥インフルエンザは、ベトナムや韓国などで発生していたが、当時はどれも単発的で関連性もないとみられていた。だが昨年10月、沖縄で開かれた学会に参加したシュテールは、中国・広東省で鳥ウイルスによる死者が出た可能性があることを知った。昨年2月に病死した少女からH5N1が検出されたのだ。

「H5N1が再び猛威を振るいはじめた。新型の伝染病が流行するのも時間の問題かもしれない」と思ったと、シュテールは振り返る。

もっとも、広東省での一件はメディアでは報じられていない。中国当局は先週になっても、鳥インフルエンザによる死者は本土には一人もいないと断言している。

15年前に原因不明の死者がいた

鳥インフルエンザがアジア諸国を次々と襲っていなければ、この一件は注目されなかったかもしれない。鳥インフルエンザの犠牲になったのは2月7日現在、ベトナムとタイを合わせて計16人。家禽類の大量処分やワクチンの注射も、アジア10カ国で実施されている。

いま最も懸念されているのは、人から人へ感染する新型ウイルスの出現だ。鳥ウイルスが人の体内で変異したり、人ウイルスと交じり合ったりすれば、感染力が強くて致死率の高い新種が生まれるかもしれない。H5N1が変異する可能性は、世界一人口の多い中国では俄然、高くなる。

中国政府が必死に否定する裏で、新しい事実が明るみに出つつある。H5N1は長い間、中国本土に蔓延していたという事実だ。

学者やジャーナリストは先週、鳥インフルエンザを話題にしないよう中国当局からクギを刺された。だが華南農業大学(広州)の学者たちは、2001年に広東省、福建省、広西チワン族自治区、山東省などの家禽類からH5N1を検出したとさきに発表している。

「97年に香港で死者が出たときのような流行が、中国で何度も起きていた可能性がある」と、かつて香港大学で研究していたインフルエンザの専門家ケネディ・ショートリッジは言う。「15年前に原因不明の病気で子供が次々と死んだ」が、当時は鳥インフルエンザに対する認識が低かったという。

SARSよりたちが悪いとの指摘も

今でさえ、医師が鳥インフルエンザを疑うケースは少ない。「誰かがH5N1で死んでも、最初の検査ではインフルエンザAとしか出てこない」と、ハーバード大学医学大学院のヘンリー・ニーマンは言う。「意識して特別な検査をしないと見つからない」

中国政府はこれまで、鳥ウイルスを特定することにも対策を講じることにも消極的だった。メディアに対してもごまかし続け、「家畜の疾病を監視するシステムの脆弱さ」を認めたのは先週になってからだ。

1月下旬以降、中国側が感染例を認めたのは31の省・自治区・直轄市のうち13。それでも、H5N1による犠牲者は本土には一人もいないという主張は変えていない。これでは、SARSの被害を隠し通そうとして問題を悪化させた昨年の経験から、何も学んでいないのかと疑いたくもなる。

中国当局が今回も「隠蔽」を貫けば、その代償ははるかに大きくなる可能性がある。WHOでSARS対策を担当していた科学者のジョン・マッケンジーは、世界で800人近くが死亡したSARSよりもH5N1は「1000倍」たちが悪いかもしれないと言う。

米英の研究チームは最近、1918年に起きたスペイン風邪のウイルスの遺伝子を解読。その結果、世界で2000万人以上の死者を出したともいわれる史上最悪のインフルエンザも、広東省から発した鳥ウイルスに似ていたことがわかったという。

今も公表されていない少女の死

中国当局は先週、H5N1の封じ込めに積極的な姿勢を見せた。鳥インフルエンザが発生した上海郊外の康橋は、まるで戦場。警察は発生地へ向かう道路をすべて封鎖し、農地では白い防護服に身を包んだ人がバスや乗用車に消毒薬を吹きかけた。

それでも、鳥インフルエンザによる被害は食い止められないかもしれない。世界第2位の鳥肉生産国である中国は130億羽の鳥類を育てているが、農場の8割近くは100羽もいない小規模なもの。ウイルスの発生を把握するのは、不可能に近い。

薜学龍(シュエ・シュエロン、40)の農場がいい例だ。1月半ば、飼育していた鶏1700羽のほとんどが病死したが、報告する必要は感じなかった。テレビで鳥インフルエンザのことを知って地元の役所に届け出ると、残りの鶏は処分された。

結局、薜が飼育していた鶏は鳥インフルエンザに感染していなかったことが判明。それでも役所は、後悔するより安全策を取るべきだと判断したのかもしれない。

問題は、中央の指導層がそうした教訓を学んでいないことだ。外国の保健専門家は、動物の疾病を管轄する中国の農業省は「対応が遅い」と指摘している。

WHOのシュテールは、すべての発生国からウイルスのサンプルを集めて適切なワクチンを開発するべきだと主張するが、中国は非協力的だ。「彼らは何一つ送ってこない」と、シュテールは言う。

鳥ウイルスが人にも感染していることを中国当局が認めれば、対策の指揮は農業省から衛生省に移るかもしれない。衛生省はSARSでの失態後に改革に乗り出し、多くの専門家から評価された。

とはいえ中国は、昨年2月にH5N1で死亡したとみられる少女について、いまだに公表していない。WHOの中国事務所は1月、少女の死とH5N1の関係について、中国当局に報告書を提出した。広東省で人への感染例は見つかっていないと、当局が繰り返し主張した後のことだ。

それでも否定すれば、これほど世界にとって危険な答えはない。

[2004年2月18日号掲載]