アポロ計画50年 「月に挑んだ男たち」が語る人類最大の冒険

THE GREATEST ADVENTURE

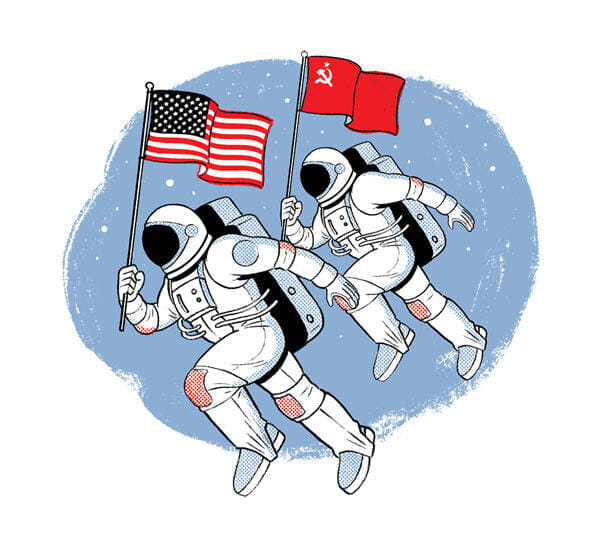

ソ連との競争の裏に国を超えた連帯感

ラッセル・シュウェイカート (月面着陸計画は)ソ連との競争という部分もあったが、私にとっては何より、人類の運命として間違いなく正しいことだった。人類が月に行かなければならないのは明白で、非常に論理的な一歩だった。実のところ私たち(少なくとも私たちのうち数人)は、ソ連が何らかの成果を上げたとしても喝采を送っただろう。上層部や管理職が多少なりともリスクを恐れなくなるきっかけになったはずだからだ。私たちは国の計画として月に行ったが、火星やその先に行くときは地球という惑星の代表になるだろうと、私はよく言っている。

マイケル・コリンズ 69年は冷戦中で、ソ連とアメリカの関係は友好的ではなかった。(同年の)パリ航空ショーは(双方が参加する)中立地帯だった。彼ら(ソ連からの参加者)から多少の敵意は向けられるものだと思っていたが、全くそんなことはなかった。私たちは互いに、背景にある政治的な差異よりも類似点があるという事実を大切にした。どちらも飛行機を飛ばし、一定時間を空で過ごした。(ソ連の宇宙飛行士)パベル(・ベリャーエフ)とはとても仲良くなった。少なくともその時点では、私たちは両国間に横たわる敵意を忘れた。

史上最も有名な写真「地球の出」の多大なる影響

アル・ウォーデン アポロ8号は当時のアメリカの人々の考え方をすっかり変えたと思う。「地球の出」として知られるこの写真(1968年のクリスマスイブに、宇宙飛行士ビル・アンダースが撮影)は、おそらく人類史上で最も有名な写真だろう。

私が思うに、アポロ計画で得られた最も重要なものは地球を捉えた写真ではないか。なぜなら人々は突然、ああ、地球は果てしないものではないんだ、と気付いたからだ。自分たちが把握できないほど大きなものではない、少し離れれば小さな惑星として見えるものなんだ、と。

当時と今ではアメリカはどう変わったか

アル・ウォーデン 60年代はあまり良い時代ではなかったが、私たちは目標に向かって突き進んでいた。

67年にはケープカナベラル(の宇宙センターで)火事が起き、計画を続行すべきかどうかずいぶん議論した。結果、継続することになった。その後の展開からすれば、正しい決断だった。

どんなテスト計画だろうと、事故は避けられない。負傷者も出るだろうが、それで止めるわけにはいかない。

私は政府と契約した民間企業と組むグループに入っていた。そこには官僚主義のかけらもなかった。誰もが黙々と問題解決に取り組む。思いは1つ。自分たちの仕事は月に人間を送り込むこと。誰もがそう思って頑張っていた。

今は違う。今のアメリカは当時ほど前向きではない。何と言えばいいのか、私たちはあまりにも分断されてしまった。とてつもなく分断されている。それがとても心配だ。

社会が分断されていると、何事も成し遂げられない。歩み寄りも協力もないからだ。そこが大きな違いだ。60〜70年代にはそういう問題はなかった。