最新記事

緑地中国とインドが地球の緑地増加に寄与していた

地球の緑地が過去20年間で増えていることが明らかとなった。その増加に寄与しているのは、世界最大の人口を擁し、経済成長が著しい中国とインドである。

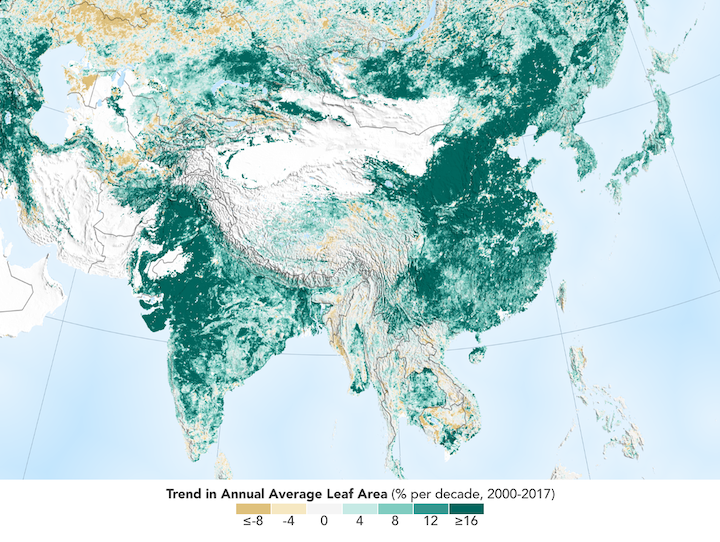

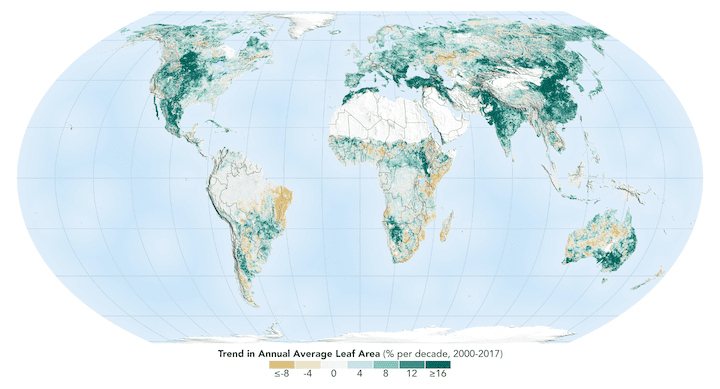

アメリカ航空宇宙局(NASA)では、2000年から2017年まで、地球観測衛星2基に搭載した中分解能分光放射計(MODIS)で地上500メートルから地球の植生の変化を測定し、高解像度データを収集してきた。

中国の植樹プログラム「緑の万里の長城」

米ボストン大学のランガ・ミネニ教授らの研究チームがこれらの衛星データを分析したところ、2000年以降のおよそ20年間で地球の葉面積は5%増加し、その規模はアマゾン熱帯雨林の大きさに相当する550万平方キロメートルにのぼることがわかった。衛星データの分析結果をまとめた研究論文は、2019年2月11日、学術雑誌「ネイチャー・サステナビリティ」で公開されている。

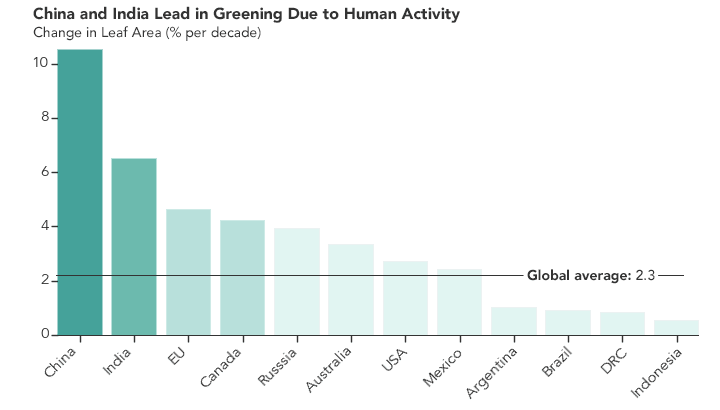

とりわけ中国とインドで緑地が増えていることは、研究チームを驚かせた。研究論文の筆頭著者であるボストン大学のチー・チェン氏は「『人口の多い国々による乱開発が土壌の劣化を招いている』という一般的な見方を鑑みると、中国とインドが地球全体の緑地の増加の3分の1を占めていることは驚きだ」とコメントしている。

NASA

NASA

緑地の内訳には両国で違いがあり、インドでは、緑地の82%が耕地で、森林はわずか4.4%である一方、中国では、植樹プログラム「緑の万里の長城」などの植樹活動や森林保護によって緑地の42%を森林が占め、耕地は32%となっている。また、中国、インドともに耕地面積は2000年以降それほど変化していないものの、集約農業によって、年間の食料生産量は35%以上増加している。

NASA

NASA

熱帯地域における自然植生の減少を相殺するものではない

地球で緑地が増加しているという現象は、すでに1990年代半ば、ミネニ教授らによって確認されていたが、植林や農業といった人間活動が主たる要因であるかどうかは解明できていなかった。

研究チームの一員でNASAエイムズ研究センターに所属するラマクリシュナ・ネマニ氏は、今回の研究成果をふまえ「人間活動が地球の緑化における主要な要素のひとつであることがわかった。気候モデルにおいても、この要素を考慮する必要があるだろう」と述べ、輪作や灌漑、肥料の使用、森林伐採、植林など、大気中の炭素に影響を与える人間の土地利用を「地球システムモデル」に組み込むよう提唱している。

中国やインドを中心とする緑地の増加は、熱帯地域における自然植生の減少の損失を相殺するものではないものの、ネマニ氏は「1970年代から1980年代にかけて中国やインドの植生状況はよくなかったが、90年代にこの課題が認識され、今日では状況が改善している。人類には立ち直る力があることを示すものだ」と前向きな見解を述べている。