最新記事

寒波北極の成層圏突然昇温により寒波襲来のおそれ......2018年の大寒波と同じ

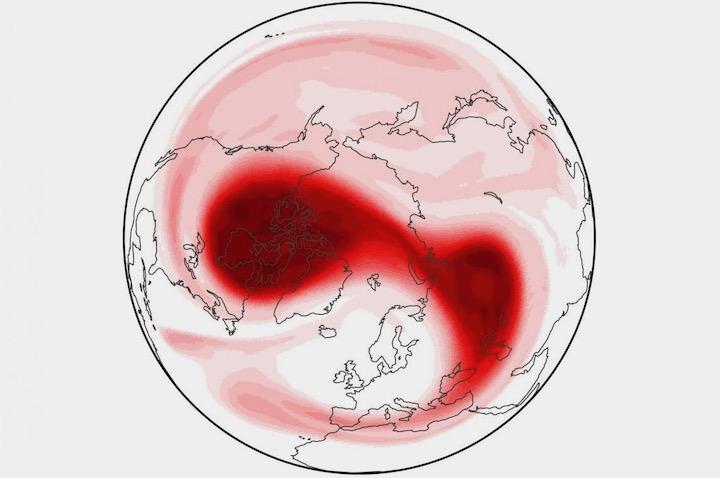

2018年2月10日、成層圏極渦は2つに分裂。約2週間後、ヨーロッパで激しい寒波が発生した...... University of BRISTOL

<成層圏突然昇温で成層圏の極渦が2つに分裂すると、北西ヨーロッパからシベリアにかけて厳しい寒波が起こりやすいことがわかった。2018年の大寒波と同じ状態が現在起きている......>

成層圏突然昇温(SSW)とは、気温変化が穏やかな上空約10〜50キロの成層圏で突然気温が上昇する現象をいう。通常、冬の北極は日射が届かないため非常に低温となり、成層圏では「極渦」と呼ばれる強力な西風の気流の渦がこれらの冷たい空気を取り囲むが、極渦が弱まると、風が減速したり、反転し、冷たい空気が下降して、温度がわずか数日で摂氏50度も上昇する。

成層圏突然昇温が起こると、上空10キロまでの対流圏で「ジェット気流」が弱まる。これによって低気圧や高気圧が影響を受け、長期にわたって寒波が居座り、時として大雪をもたらす。たとえば、2018年2月に欧州を襲った「東からの獣」と呼ばれる大寒波は、成層圏突然昇温によるものであった。

1月中旬以降、成層圏突然昇温による寒波の襲来が予想されている

英ブリストル大学、エクセター大学、バース大学の共同研究チームは、過去60年間に発生した成層圏突然昇温40件を分析し、成層圏で突然昇温が始まってから地表に向かって下降するまでの兆候を追跡する新たな手法を開発した。

この手法により、成層圏突然昇温が成層圏から地表にもたらす影響を追跡した結果、成層圏突然昇温で成層圏の極渦が2つに分裂すると、北西ヨーロッパからシベリアにかけて厳しい寒波が起こりやすいことがわかった。一連の研究成果は、2020年12月25日に学術雑誌「ジャーナル・オブ・ジオフィジカル・リサーチ」で発表されている。

英国では、2021年1月中旬以降、成層圏突然昇温による寒波の襲来が予想されている。イギリス気象庁は、1月5日、「成層圏の極渦の弱化に伴って北極成層圏で突然昇温が発生している」とし、「70%の確率で厳しい寒さとなる」との予想を発表した。

研究論文の筆頭著者でブリストル大学のリチャード・ホール博士も、この1〜2週間にわたって厳しい寒さとなり、降雪の可能性もあると予測。「確実に厳しい寒さとなるとは言い切れないが、成層圏突然昇温の約3分の2は地表の天候に重大な影響をもたらす。とりわけ今回の成層圏突然昇温は極渦が2つの小さな渦に分裂しており、最も危険なものだ」と指摘している。

2018年の大寒波 Beast from the East - Sky News at 10 - 1.3.2018