中国の時代が去っても、グローバリゼーションは終わらない

世界的な「グローバル鎖国」の時代がやって来るのか? DALIU/ISTOCKPHOTO

<トランプ米大統領が保護主義を採用し世界的な「鎖国」時代に向かうという懸念もあるが......>

トランプ米政権による高関税政策、そして新型コロナウイルス――。グローバリゼーションも、そろそろ年貢の納め時、「グローバル鎖国」の時代がやって来るのか?

いや、そんなことはない。「外に出れば儲かる」――この単純なひとことで、経済はほぼ常にグローバル化へと動くからだ。ローマ帝国、モンゴル帝国、バイキング、倭寇、そして大英帝国。第二次大戦後はアメリカ主導の自由貿易体制、という具合だ。

現在のグローバリゼーションは、1991年のソ連崩壊で「社会主義陣営」の経済体系が消滅し、豊富な低賃金労働力と巨大市場を持つ中国が西側経済の中に組み入れられたことで、その言葉が使われるようになったにすぎない。

その恩恵を最も受けたのは東アジア諸国で、日本、台湾、韓国の企業は中国への直接投資を急拡大させた。中国に部品・製造機械を輸出しては完成品を組み立て、日米欧の市場に輸出して利益を得る国際分業体制をつくり上げた。先進国では産業の空洞化による失業者が不満を強めたが、それが大きく表面化することはなく、分業体制の参加国は全てが益を得る共生システムを構築した。

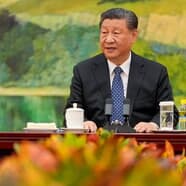

この流れが一時停止したのが、2008年の世界金融危機の時。輸出が急減した中国は、60兆円分ものカネを市場に放出して経済の勢いを保持した。その後に登場した習近平(シー・チンピン)政権下の中国は、「市場型資本主義の終焉」「中国国家資本主義の時代の到来」という共産党のプロパガンダを信じ込んだのか、アヘン戦争以来の屈辱をすすぐ好機とばかりに世界で覇を唱え始めた。ここで共生体制は崩れた。

アメリカもいつまでも保護主義ではいられない

トランプ米大統領はそこを突き、中国独り勝ちのトレンドを覆す。彼は、中西部の工業地帯で仕事にあぶれた白人労働者(トランプ勝利に貢献した有権者層だ)を引き付けるために、保護主義を採用したのだ。

しかし、トランプ政権もいつまでも閉鎖的な政策を取り続けることはなかろう。アメリカ自身、航空機産業や金融業などでは国外の市場を必要としている。国内産業をある程度復興させれば、今度は米国産品の輸出の自由を声高に主張し始めるはずだ。

そのため、グローバリゼーション見直しのしわ寄せは中国に集中する可能性が高い。中国ではトランプ政権発足以前から賃金の上昇で、企業が工場をベトナムやバングラデシュに移す動きが始まっていた。サムスン電子はスマホ生産の過半をベトナムで行っており、ユニクロの工場の半数は中国以外の国にある。トランプ政権による高関税で、輸出産業は中国からの逃げ足を一層速めている。

自民が下野する政権交代は再現されるか 2024.04.24

北朝鮮が舞い上がる「ウクライナ戦争特需」の注文主はロシア 2024.04.09

米ネオコン外交の終わりと日本の矜持 2024.03.30

ウクライナでロシアとNATOは直接対峙するか? 2024.03.09

南海トラフ巨大地震で日本を失わないために 2024.02.20

「トランプの逆襲」で世界はどうなる? 2024.02.08

「近代」が崩れゆく世界で、日本の青年は民主主義を守れるか? 2024.01.23