強気の米中、双方に死角あり「アメリカはまずい手を打っている」

Trump’s ‘Madman Theory’ of Trade With China

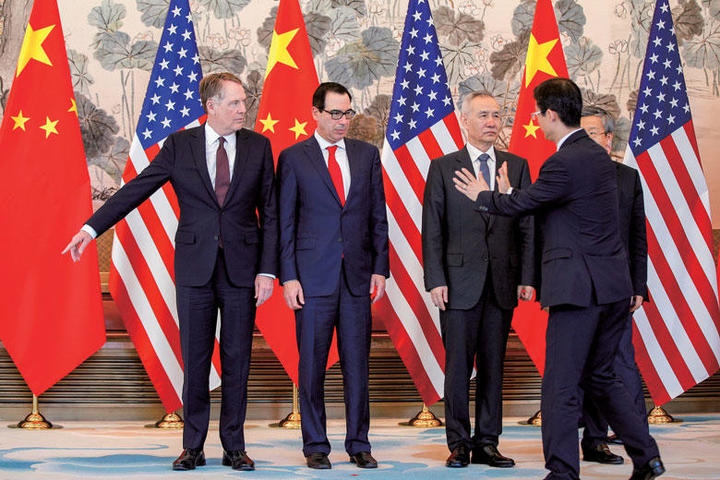

5月1日、北京での協議を終えて報道陣の前に現れた米中当局者たち ANDY WONG-POOL-REUTERS

<トランプが制裁関税を25%に引き上げると発表したが、2大経済大国の貿易戦争はもう避けられないのか。中国経済に詳しいエコノミスト、パトリック・チョバネクが語る見通し>

※5月21日号(5月14日発売)は「米中衝突の核心企業:ファーウェイの正体」特集。軍出身者が作り上げた世界最強の5G通信企業ファーウェイ・テクノロジーズ(華為技術)。アメリカが支配する情報網は中国に乗っ取られるのか。各国が5Gで「中国製造」を拒否できない本当の理由とは――。米中貿易戦争の分析と合わせてお読みください。

5月10日、ドナルド・トランプ米大統領は中国からの輸入品2000億ドル相当に対する制裁関税を25%に引き上げることを発表。ワシントンで開催されていた米中閣僚級協議は、合意に達しないまま終了した。

米中貿易戦争は避けられないのか。アメリカと中国の経済にはどのような影響が及ぶのか。中国経済に詳しいシルバークレスト・アセット・マネジメント社のチーフストラテジスト、パトリック・チョバネクに、フォーリン・ポリシー誌のキース・ジョンソンが聞いた。

――今後、米中が合意に達する可能性はまだ残されているのか。それとも、貿易戦争の長期化を覚悟するほかないのか。

現状では、米中両国共に強気で交渉に臨んでいる。中国は、自国経済の先行きを不安視していた昨年後半の段階ではアメリカの強硬姿勢に恐れをなしていたが、今はもう違う。景気を刺激することに成功したと自負し、通貨の人民元を元安に誘導することは可能だという自信も抱くようになった。その結果、貿易交渉では自分たちのほうが強い立場にあると思っている。

一方のトランプも、今年第1四半期のGDP成長率が3.2%を記録したことで強気になっている。アメリカ経済は至って順調で、中国との関税合戦によりダメージを被ったとしてもかすり傷程度にすぎないと考えている。

もっとも、私はどちらの政府の考え方にも疑問がある。まず、アメリカ経済の状態は数字ほどよくない。中国にとっても、貿易問題が最大の懸案ではないにせよ、通商環境が厳しくなればほかの問題に対処することが難しくなる。両国とも、自国の置かれた状況を楽観し過ぎている。

――関税の引き上げは、アメリカ経済にどれくらい大きな影響を及ぼすと思うか。

GDPが3.2%上昇したといっても、主に在庫の増加と輸入の減少を反映しているにすぎない。この2つは、景気に関して強気になれる材料ではない。事実、国内需要の伸びは、昨年第2四半期には4%を超えていたのが、今は1.5%まで落ち込んでいる。アメリカ経済が不況に突き進んでいると決め付ける必要はないが、景気減速が際立っていることは間違いない。

しかも、中国が本気でけんかをする気になれば、人民元の切り下げに踏み切りかねない。中国もダメージを受けるが、「やられた以上はやり返したい」と思えば、それを実行する可能性はある。そうなれば、アメリカ経済に厳しい逆風が吹き付ける。