暴力団は残るも地獄、辞めるも地獄。一般人はそれを「自分には関係ない」と言えるか

Newsweek Japan

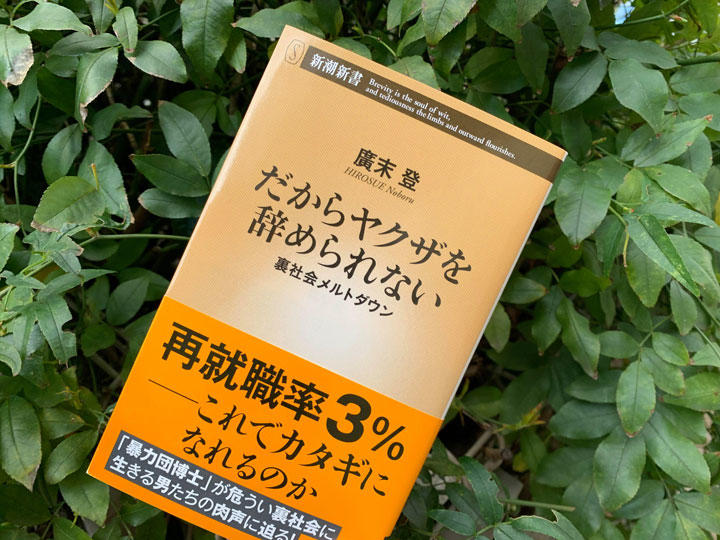

<『だからヤクザを辞められない』の著者は、元暴力団員から生きる権利を剥奪するのは行き過ぎではないかと指摘し、疑問を投げ掛ける>

『だからヤクザを辞められない――裏社会メルトダウン』(廣末 登・著、新潮新書)の著者は研究者であり、ノンフィクション作家。暴力団の研究に携わるなか、知り合った元暴力団員や現役の組員から「暮らしにくい世の中になった」と聞くようになったと振り返る。

兆候が見えはじめたのは、暴力団排除条例が福岡県で最初に施行され、全国の自治体がそれに倣って暴排強化を始めた2010年以降のこと。「元暴5年条項」によって社会権を制約された暴力団離脱者の姿だった。

人間が生きるためには衣食住を確保しなければならず、それには日々働く必要があります。しかし、この条項によって銀行口座が作れない、家も借りられないときては、憲法で保障された健康で文化的な生活を営むことができません。暴排機運の高まりでシノギが激減するなか、暴力団は残るも地獄、辞めるも地獄という状況が進行しており、彼らの間には右往左往せざるを得ない混乱が生じていました。(「はじめに」より)

著者は暴力団を肯定したいわけではないと言うが、それは一般的な感覚でもあるだろう。とはいえ、「かつて暴力団に属していたから」というだけで生きる権利を剥奪されるとしたら行き過ぎに思える。

生きる権利は誰にでもある。もしも「もう手段がなく、野垂れ死ぬしかない」という状況に追い詰められたら、生きていくために再び犯罪に手を染める人間が出てきてもおかしくはない。

「暴力団を辞めたのに仕事に就けなかったとしても、それは自業自得。自己責任だ」という考え方も当然あるだろう。

ただし、そう主張する人は、自身が「半グレ」や「元暴アウトロー」による犯罪の被害に遭ったときに文句を言えないのではないか。

そういう意味でも、「やったやつが悪いのだから、自分には関係ないから」という考え方は大きな勘違い。接点がないように見えて、彼らと我々は間接的にどこかでつながっているのだ。

本来であれば教わるべき規則正しい生活の訓練が欠如していた

元暴アウトローの問題を、多少なりとも私たちは"自分ごと"として考える必要がありそうだ。そして、考えるに際して無視できないのは"社会的ハンデ"の問題である。

そもそも犯罪者となった彼らでも、平和に、楽しく、希望をもって生活したいという願いがないわけでは決してありません。けれども彼らの多くは、生まれながらにして何らかの社会的ハンデ(貧困、家庭環境の不遇、虐待・ネグレクトなど)があり、真っ当に生きることができなかった人たちが圧倒的に多いという現実があります。(38ページより)